リチャード・ドーキンス 『利己的な遺伝子 <増補新装版>』 / 「問うこと」そのものを問う

リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子 <増補新装版>』をやっとこさ読み終えた。

リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子 <増補新装版>』をやっとこさ読み終えた。

私が読んだこの<増補新装版>は1976年の初版から30年目を記念して2006年に出版された第3版にあたるものであり、1989年の2版で追加された12章と13章に加えて、ドーキンス自身による序文と大量の脚注などが追加されている。

この本は去年の部屋の片付け期間に読み始めて部屋を片付けてくたくたになって風呂に入り眠りに落ちるまでの布団の中で読んでいたので、この本の事を書いていると部屋を片付けていた時の事を思い出す。

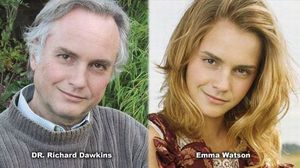

ネット上でリチャード・ドーキンスと言えば、有名な「ハーマイオニーのエマ・ワトソンとリチャード・ドーキンスはそっくりだー」の以下の画像であるけど、

(クリックで拡大)

これは実は加工されていたらしくなぜかちょっと残念だった。

今更ながらの今頃になってこの本を読もうと思ったのは、「利己的遺伝子」ではなく「ミーム」に興味を持ったからである。

今となっては生物学だけでなくありとあらゆる方面で言及されて概念として利用される、個人の脳から脳へとあらゆるメディアを通じて文化や知識を伝播させる自己複製子である「ミーム」なる概念であるけど、これはこの『利己的な遺伝子』でリチャード・ドーキンスが初めて提唱したことに端を発している。

最近なんとなく「ミーム」という言葉に興味を引かれていたので、その言葉が生まれることになったオリジナルを読んでみたい。というわけである。

しかしながら、「ミーム」については後半の11章に登場するだけでそれほど重点的に話されているわけではなく、むしろ知ってたつもりであるけどやっぱりあまり良くわかっていなかった「利己的遺伝子」の話に圧倒されてしまったのであった。

「利己的遺伝子説」は生命体の最優先事項が生命や個体の維持ではなく「遺伝子の保存」を目指すものであり、遺伝子は自身を保存して複製してゆく為だけに生命をプログラムして動かし、あたかも遺伝子が利己的に振舞っているかのように見える。という説である。

まぁ説といっても今となっては「利己的遺伝子説」は高校や中学の教科書に載るくらいの科学的な真実とされているわけであるけど、我々の年代が高校や中学で習った進化論はダーウィンまでだったので、私がこの「利己的な遺伝子」なる概念を単語だけじゃなくてそれなりに具体的に知ったのは、今は亡き某先生に受けた大学の講義だったように記憶している。

その講義の内容自体は高校レベルの内容から少し進めたくらいのDNAやらRNAの転写の仕組みであったのだが、私はこの先生の授業を分子生物学的視点で見た生物の生命活動の緻密な美しさに息を呑みながら聞いており、その中で遺伝子の複製システムに関係して「利己的な遺伝子説」が説明されたような記憶がある。

この「遺伝子を保存する」の至上命令に従えば、肉親の関係にある個体や群全体などに対する利他的だったり自己犠牲な行動までが「自分と同じ遺伝を持つ複数の個体を自己を犠牲にして保存する」と簡単に説明できてしまうのに納得し、今まで私が知っていた進化と自然選択での「生命システム」の最優先事項に思える「個体の保存」「繁殖」はその「遺伝子の保存」の戦略的な一側面に過ぎないというのが衝撃的だった。

文系的な視点では最小単位で色々な意味での根源的な目的でもあるはずの「個」が生物学的に見ればただの道具や乗り物やガワに過ぎず、「遺伝子」といった本来の主の単位に更に細かく分割できるのにちょっとした足元が揺らぐ感を味わった記憶がある。

私が受けた衝撃同様に世間もかなりのショックを受けたらしく、この本の出版時にはあちこちの色々な方面から、特に宗教の分野から色々と批判されたらしい。

つまるところ「利己的な遺伝子説」というのは「自然選択の働く最小単位は群れでも家族でも個体でもなく遺伝子である」という所に集約されるはずである。

しかし、生命体にとっての至上命令を「個体の保存」ではなく「遺伝子を増やす」として突き詰めてゆくと、個体としての生命体を中にある遺伝子の乗り物でしかない生存機械として捉えざるをえなくなる。ってところに世間にとっての衝撃があったのだろう。

その「個の解体」と「人間は遺伝子運搬のための生存機械である」の感覚はある種の人に対して生理的な拒否反応を起こさせる程のインパクトがあるのは伝わってきた。

さらに、命を懸けて肉親を守る行動も、あらゆる他者を守る利他的行動も、道徳的に高いとされる行いも、全ては遺伝を保存するための利己的に見える動機として説明されてしまうにいたっては、道徳であったり宗教であったりの根幹を揺るがすものとして捉えられなくもない。

この本の冒頭で、「自分たちがなぜ存在するのか」「われわれの存在理由」「生命に意味があるのか?」「われわれはなんのためにいるのか?」「人間とはなにか?」なる問いは全て進化論で全て解答されていると書いてあって、のけぞるほどびっくりした。

なんというか、この答えは私からすれば目的を聞いているのに手段で答えているような印象があるのだが、とにかくこの言い方はとても誤解を受けやすく挑戦的に響くだろう。

著者のドーキンスが疑似科学と代替医療と宗教の、つまりは非科学的なあらゆるものに対する強烈な批判者であることは有名であるけど、実際にこの本を読んでいると文中のいたるところに攻撃的にちりばめられている強烈なまでの宗教と非科学的なものに対する拒否感と嫌悪感がひししひと伝わってくる。

この本の内容そのものとドーキンス自身の言動が、この本を規制の価値と根本から対立するものだと捉えられることになった原因なのだろうという印象を持った。

で、本の内容であるが、「利己的な遺伝子」という事で生命体は機械に過ぎず遺伝子を運ぶ乗り物かロボットに過ぎないといったような人間機械論的な内容が展開されてゆくのではなく、単純な生命維持活動だけでなく、道徳やら家族愛やら仲間意識までが、遺伝子レベルでの生き残り戦略として如何にうまく働いているかという所がとても読みやすくわかりやすく多彩な例を引いて書いてある。

スイッチを押せば離れた場所でえさ箱のふたが開くような仕組みのある場所で飼われた豚の群れの中で、他人の為の奴隷的に働くのはむしろ順位の高い個体である話(なぜなら強い個体はボタンを押して開いた餌箱に群がっている弱い個体を追い払えるから。弱い固体がボタンを押して箱を開いても自分は食べられないからボタンを押す動機が出来ない)や、働きバチにとっては自身が子を産んで子孫を残すよりもクローンである同じ働きバチを女王に生ませ続ける事の方が遺伝子の保存の側面からすれば良い戦略である話や、「囚人のジレンマ」に関連した生き残り戦略として、戦略をプログラムしたプログラム同士のシミュレーションによる結果、初対面では相手を信頼し二回裏切られたら一度やり返す戦略が一番利益が上がる所であるとか、読み物として、アフォリズム的に捉えて楽しめる部分もとても多い。不思議と文章自体よりもこの<増補新装版>で追加された大量の脚注がむしろ面白かった。

そして、私としては遺伝子の最小単位である、遺伝単位や情報単位とも呼ばれる「シストロン」なる言葉をはじめて知ったのがポイント大であろうか。

ダーウィンの進化論やフロイトの無意識論が世界の価値を揺るがしたと言われるのと同様に、このドーキンスの『利己的な遺伝子』も世界の価値を根底から揺さぶっただけでなく、人間を機械とみなしてありとあらゆる道徳や価値や意味を根本から否定したような言われ方をすることが多いけど、ドーキンスは単に事実を提示しようとしただけで、そこに対する価値判断を慎重に差し控えている。

ちゃんと読んでみればドーキンスとその著書に対する批判が悪意に満ちたものであることはわかる。

批判者は個人が遺伝子単位に解体され、遺伝子を保存するために作られた道徳や宗教や哲学がミームの単位によって解体され、そんな遺伝子やミームがさらにシストロンなる単位に解体された世界のビジョンを闇雲に否定するのではなく、もしそうであるとしたらその中で何が問われるのか?を問う事こそが本来的に建設的な方向性であろうと思う。

しかし、「生命に意味があるのか?」「われわれはなんのためにいるのか?」的な問いに対してドーキンスは進化論で答えが出ているとも言っている。恐らくは「遺伝子を残すために」「進化によって」とでも言うのだろう。

私にとっての「生命に意味があるのか?」「われわれはなんのためにいるのか?」の問いに求めている答えはそんなものでは決してない。

私同様にドーキンスのこの答えに違和感を抱く人もこれを読んで下さっている方の中には多々いると思う。

私がその答えに違和感を抱くのは、そこに個人の視点が根本的に欠落しているからであり、その答えを知った所でどこにもたどり着けないからであり、その答えが何ももたらさないからであろう。私が求めている答えは私を根本的に変えてしまうような答えなのだろうと思う。

おそらく、結局「生命に意味があるのか?」「われわれはなんのためにいるのか?」と問うのは、問い続ける私こそが問いにあわせて形を変えてゆくような、そういった問いを問うこと自体の意味に還元されるような気がする。

そこらあたりの微妙なニュアンスは言葉によって説明しにくいところでもあることもご理解いただけようと思う。

「生物が生存機械であるならば、人間が生きる目的や意義はないのか?」という質問に対してドーキンスは「確かにこの宇宙には究極的な意思や目的など何もないのだろう。しかし、一方、個人の人生における希望を宇宙の究極的な運命に託している人間など私たちのうちに一人も存在していないこともまた事実である。それが普通の感じ方というものだ。我々の人生を左右するのは、もっと身近で、より具体的な思いや認識である。」と答えている。

確かにドーキンスの言うとおりである、しかし、それらを完全な個人的な問題だけとして還元してしまうことにも根本的な違和感を感じる。

恐らく、ドーキンスに我々の感じる違和感は理解できないのかもしれない。同様に我々にもドーキンスの感じる自明的な感覚も理解できないのだと思う。お互いに自分にとっては自明であることが相手に根本的に理解されていないことの、ちょっとした絶望感すら感じるのではないだろうか。

なんというか「問いを立ててそれを解く事を知的ゲームとしてとことんまで楽しめる」タイプと、「自分にとって切実な問いでなければ追求する気にもならない」タイプの違いと言えばいいだろうか。

我々、と括ってしまうが、私のようなタイプの人間は「本当は無いかもしれない何かしら」に対して「問い続けることそのもの」に意味を見出している側面がある。「ほぼ確実に無いのだろうな」と頭の中や皮膚感覚で理解しつつも、問い続ける事から学びや成長を引き出しているような気がする。

この感覚は正しい答えのみを求める見方からすれば徒労以外の何物でもないだろうし、根本的な答えを目指しているのではなく、便宜的に納得できる間に合せの答えで満足しているようにすら見えるだろう。

「問うことそのものに意味を見出す」のと「正しい答えを出すことに意味を見出す」の接点は多くあるようで実はほとんど無いのではないだろうか。そして問いそのものの発し方自体が、その求める答えを表しているのではないだろうか。などと思ったのであった。